私が10年在籍したリクルートは、新規事業で成長した会社です。例えば、皆さんもご存知のゼクシィやじゃらんも新規事業から生まれました。成長期には江副浩正という名プロデューサーもとで、倉田学というプランナーが14の情報誌を創刊したのです。その結果、世の中のライフスタイルが大きく変わっていきました。

また新規事業の立ち上げにおいて、Ringという制度も大きな役割を果たしています。これは1982年にスタートした新規事業提案制度です。例えば通過した案件には、新規事業開発室の専門的な立場の社員も加わります。予算やリソースを段階的に投下し、テストマーケティングを実施していきます。私が在籍した頃は、A41枚の企画申請書が通貨するだけで、プレステ2か自転車がもらえました。このきっぷの良さが、多くの新規事業創出の原動力になりました(笑)。

本記事では、新規事業立ち上げ経験を通して、そのポイントが解説できればと思います。ぜひ参考にして頂ければ、幸いです。

1. ユニークなベンチャー企業との出会い

1-1. 異業種交流会で出会った方から連絡

当時オフィスがあった新宿区富久町のビル

ある日、異業種交流会で出会ったMさんから携帯に電話が入りました。その中身は、「現場を指揮してくれる人物を探している」というものでした。詳しく話を聞きたいと思い、喫茶店で打ち合わせをしました。そのベンチャー企業は、会計事務所を300以上会員化していました。また予算をかけてポータルサイトも構築していました。

しかし経営状態は良くなくなく、黒字化の見通しも厳しいとのことでした。その話を聞いた時、逆にワクワクしたことを今でも覚えています。事業が軌道に乗っている状況なら改善は必要ありません。「ピンチこそ、チャンスだ」と感じました。「今までの自分の経験が、このベンチャー企業で活かせる」。そう思い、実際に会うことにしました。

1-2. 全社員インタビューを実施

Mさんのご紹介で、専務の方にお会いしました。その専務の方は非常に実直な性格で、現在の心境を赤裸々に語ってくれました。「このままでは成長イメージが湧かない。相当危機感があります」そう仰り、今の会社の現状を把握しようと思いました。

そこでその専務に調整して頂き、無償で社員全員にインタビューする機会を頂きました。その結果、表に出ない社員の本音が次々と出てききました。例えば皆さんの勤務態度は非常にまじめで、全員一生懸命働かれていました。しかし事業の方向性があいまいで、利益への導線設計もないに等しかったのです。この現状把握が、このベンチャー企業との付き合いの出発点になりました。

1-3. 代表取締役に就任

この現場の状況とビジネスモデルを分析し、あるべき姿について事業提案書を作成しました。特に留意したのは、ターゲット市場とアプローチです。そのベンチャー企業では、実質営業職が存在しませんでした。そのため、ベンチャー企業の売上の分母になるリード獲得が非常に弱かったのです。これはベンチャー企業の不変の経営テーマともいえるでしょう。

この事業提案書がそのベンチャー企業のオーナーに届き、オーナーに直接お会いすることになりました。そして、オーナーから経営への参画を依頼されました。

「それなりに道具は揃っていると考えている。しかし舵取りをできる人間がいない。ぜひお願いしたい。全面的に協力する」

そんな有難い言葉を頂き、このベンチャー企業に参画することになりました。最初の数か月は営業顧問として入り、営業に同行したり、資産表を分析したりしてました。その後正式に代表取締役に就任しました。

2. 新規事業の立ち上げ

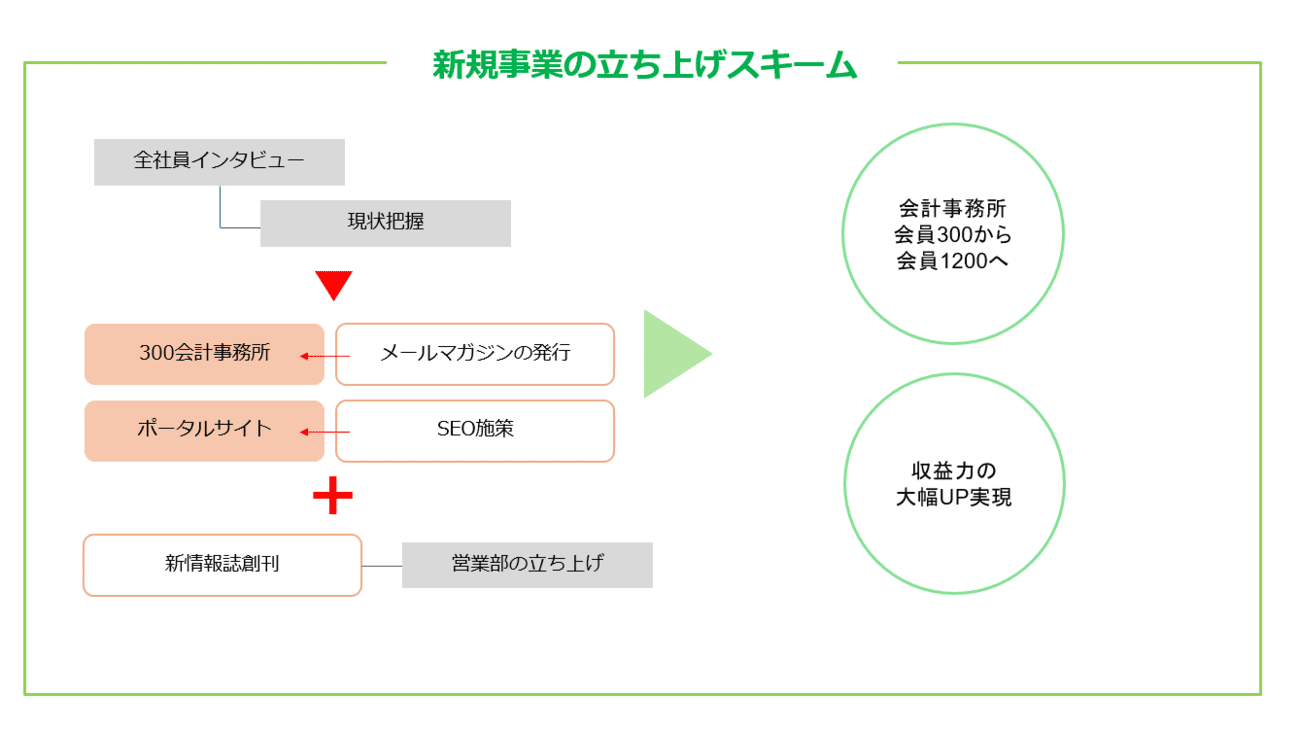

今回のベンチャー企業での新規事業立ち上げスキーム

2-1. 現状のビジネスモデルと財務状況を分析

そのベンチャー企業のビジネスモデルは、300以上の会計事務所の会員ビジネスでした。新規顧問先を紹介する代わりに、月額会員費を頂くというものです。このモデルの大前提は、会計事務所・税理士事務所を探している企業の集客力です。企業と会計士のマッチングビジネスです。

しかし社内には、リスティング広告やSEOのノウハウを持つ人材はいませんでした。高額の予算をかけてシステムも装備したポータルサイトでしたが、リード獲得数もほぼありませんでした。しかも入居しているビルの家賃と人件費はそれなりに高く、毎月のキャッシュアウト額に不安を感じました。

<新規事業立ち上げアクション項目>

① 全社員インタビュー/現状把握、課題抽出

② 300会計事務所のメルマガ発行/隔週で発行

③ ポータルサイト強化/SEO強化、純広告

④ 新情報誌創刊/会員へ送付、記事広告、純広告

⑤ 営業部立ち上げ/求人広告作成、面接、採用、ロープレ

2-2. 新情報誌の発行

情報誌は毎号特集記事に力を入れた

そこで改善の方向性を2つに設定しました。一つ目は既存事業の強化です。これはポータルサイトの集客力強化と、会員数の増加です。これは車に例えると、前輪と後輪の関係です。リード獲得し会計事務所を紹介した事例が増えるほど、会員獲得にもつながります。

二番目は、新規事業の立ち上げです。これは新たな収益源の確保ともいえます。しかも既存事業とシナジーを生めるものとして情報誌事業を検討しました。具体的には、広告収入と既存会員の広報効果を目的としました。

3. 営業部の立ち上げと運営

3-1. 求人広告の作成から採用・教育まで

求人広告の制作はリクルート時代の経験が活きた

そのベンチャー企業には、経営管理部はあったものの、人事採用担当者はいませんでした。そこで採用は、全て私が担当することにしました。具体的には、中途採用広告から面接、採用、教育までです。ただ新宿御苑にある会計業界のベンチャー企業に、どれほどの応募者が来てくれるかは全く未知数でした。

そこで、他の企業にはない差別化ポイントを設定しました。具体的にはリクルートの営業ノウハウを惜しみなく伝授することと、会計業界ポータルサイトの所有、そして新情報誌の発行です。「このベンチャー企業は自己成長できる」そう感じてもらえることに腐心しました。その結果、筑波大学、明治大学、立教大学出身から応募があり、5名採用することができました。これは、想定以上の成果でした。

3-2. ターゲット顧客の獲得

会計事務所・税理士事務所を必要とする会社のパターンは、新規か乗り換えです。特に新規の場合、それは新しく設立された会社になります。つまり会社設立予備軍もしくは設立したての会社をどう捕捉するかが営業の重要ポイントでした。具体的には、新規登記名簿や名刺作成、オフィス探し、新規採用といった会社設立にまつわるニーズを洗い出し、アプローチを行いました。

また情報誌への広告掲載営業としては、求人広告からリストを作成し、架電とDM営業を実施しました。リクナビNEXTやエンジャパンなどに出ている企業をエクセル表に落とし込み、1日1人50件以上アプローチしました。

3-3. 日報とヨミ表の活用

リクルートの営業が優秀な理由はたくさんありますが、その一つに営業数字の可視化と共有があります。具体的には、営業現場に日報とヨミ表を導入しました。日報には個人の目標額と現在の受注額、達成率が記されています。

またヨミ表には潜在顧客が担当ごとに記されています。その横には受注確度がA(80%以上)、B(60%以上)、C(40%以上)、D(厳しい)で記入されています。この2枚を見れば、営業の最新状況はほぼ把握できるようになりました。

3-4. ロールプレイングの実施

営業トークスキルアップに効果的なロールプレイング

新しく採用した営業メンバーのスキルアップに一番効果的だったのが、このロールプレイングです。私が営業先の担当者役になり、初回訪問の状況を演じました。トークは顧客の現状の把握から、ニーズの掘り起こし、提案イメージまで行います。

これを”15分劇場”と称し、15分1セットで何回も繰り返しました。事前にトークスクリプトを作成し、特に重要フレーズを繰り返しトークの中に入れることを重視しました。ロールプレイングは、効果絶大でした。日々研鑽した結果、受注見込み顧客が大幅に増加し、受注件数も飛躍的に伸びました。

3-5. 成功事例の共有

各営業マンの成功事例の共有は成長促進の重要ポイント

リクルートの営業の特徴の一つが、成功事例の徹底的な共有です。例えば顧客ニーズの背景から、初回アプローチ、商談模様、クロージングまでテキストに落として共有します。また質問も積極的に行い、各自の日々の営業に落とし込めるようにします。営業現場では、日々ドラマが生まれます。そのストーリーをできるだけ共有しました。

この手法で重要なのは、効率的な商流を浮き彫りにできることです。商流候補が顕在化すると、テストマーケティング週を設定し、PDCAを回します。トーク、営業企画書のABテストを繰り返すことで、確実に受注確度が高まります。この商流の試行錯誤こそが、ベンチャー企業の営業の醍醐味だと実感しています。あとはセールスフォースなどのCRMで、データベース化していければ理想ですね。

4. 新情報誌の展開

4-1. 先進的会計事務所のPR

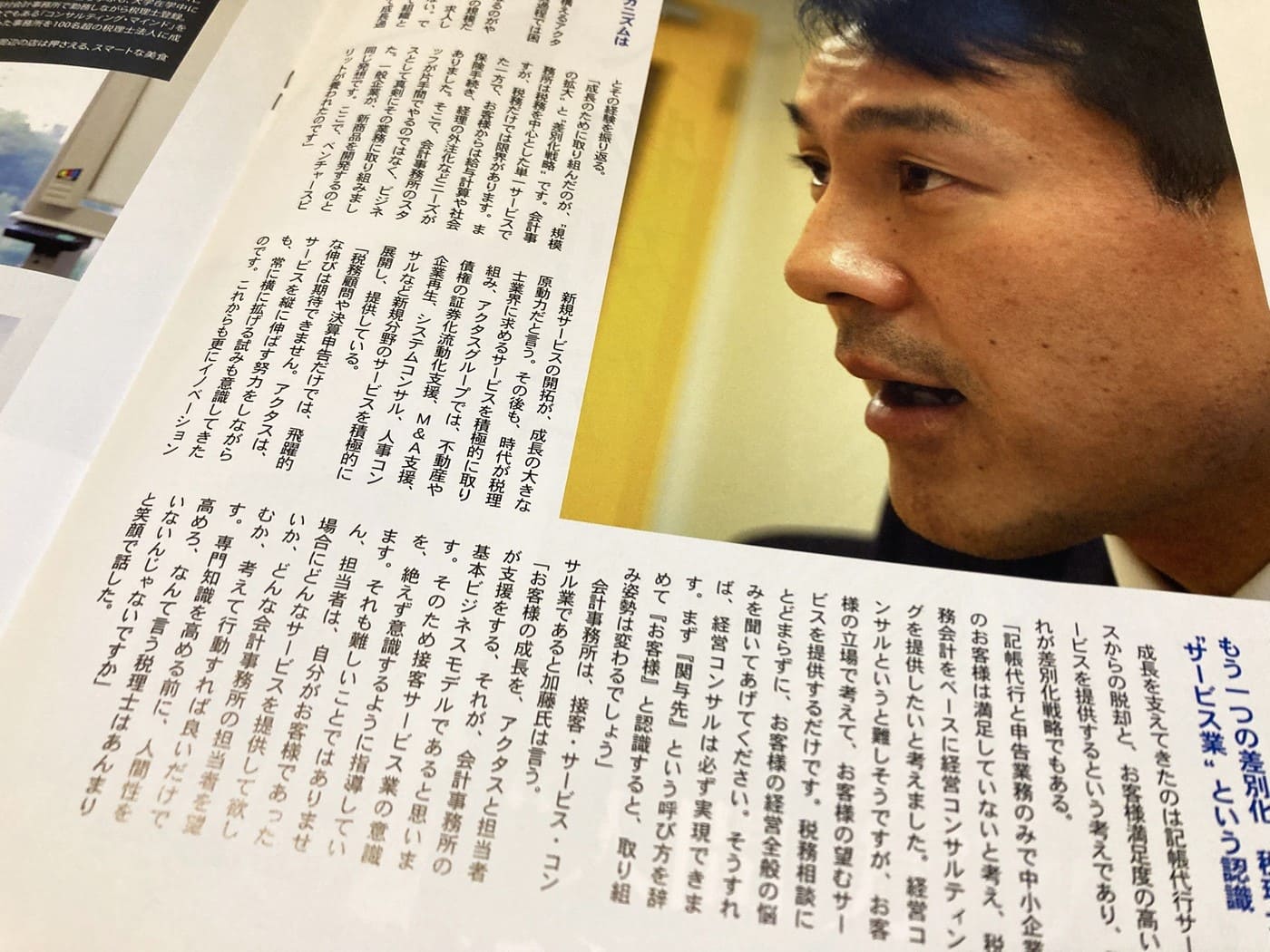

情報誌は、企業にも配布することで、会員の会計事務所の集客&知名度UPを推進しました。この記事広告の取材及びライティング、編集デザインは全て私が担当しました。当時会計事務所のTOPインタビューは非常に珍しく、かなり注目を集めました。

当時会計事務所のトップへのインタビュー記事は珍しく注目を集めた

4-2. いろんな業界のトピックスを紹介

会計事務所向けの情報誌としての鮮度を保つためには、”引きの強いネタ”が必要だと考えました。トップである所長は、同じ業界のことには詳しくても、他業界の事情には疎い人もたくさんいます。

そこで広告業界やIT業界など、会計業界とは毛色の異なる業界の記事をできるだけ掲載するようにしました。そうすることで情報誌の読者も増え、また新規のペイドパブの誘い水になる効果もありました。

広告業界の歴史を扱ったこのインタビュー記事は大きな反響を生んだ

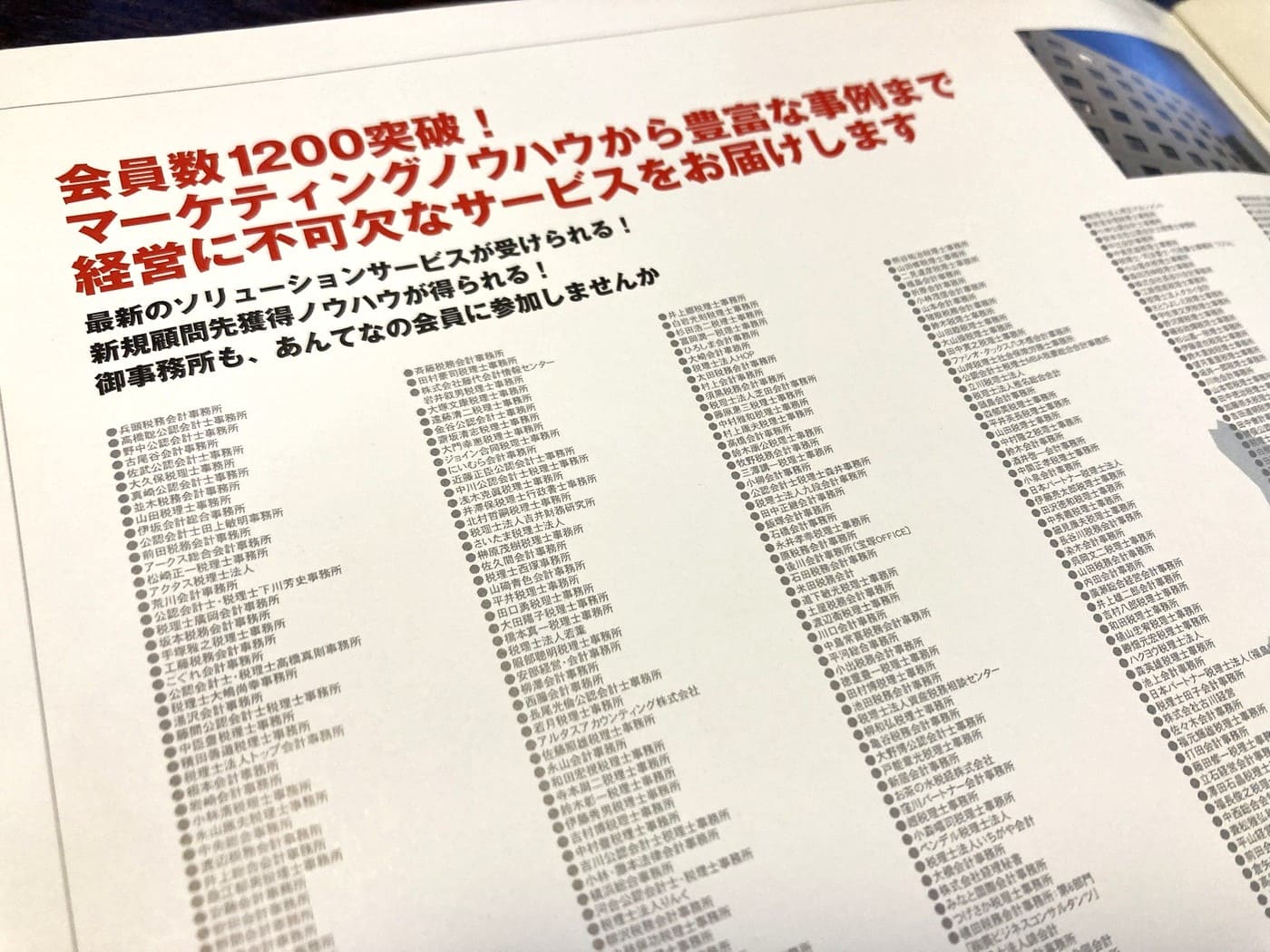

4-3. スタート時300だった会員が4倍の1200へ急増

新規事業を立ち上げる前は、会計事務所の会員数は300前後でした。その後ポータルサイトの強化、情報誌のとのメディアミックスを推進しました。例えばポータルサイトについては、SEO施工を徹底的に強化しました。例えば施工した後も、Googleアナリティクスとサーチコンソールで数字の検証も継続的に実施しました。

そして無視できないのは、”紙媒体の信頼性の高さ”です。ネット検索で初めてサービス知った顧客を訪問した時、情報誌を見せながら説明すると説得力が大幅に増しました。それらの結果、会員数は4倍に増え、収益も大幅に改善したのです。

会員数が4倍に増加し収益も大幅に改善した

5. Web戦略の重要性

5-1. 認知度アップに役立つsnsマーケティング

会計事務所にとって、顧問先企業の獲得が最重要です。例えばどんな会計事務所も、その発展過程において大口の顧問先を獲得しています。この企業では、「顧問先企業獲得力」と「会計事務所への広報」がテーマでした。

特に顧問先企業を獲得さえすれば、それを欲しがる会計事務所はたくさんあります。そのため、各会計事務所の強みやトップのビジョンをアピールする必要がありました。そういった情報を積極的に発信することで、サービスの認知尾やポータルサイトへの流入が増加しました。

当時はTwitter(現在のX)を中心にSNSマーケティングを行いました。ハッシュタグを選定し、アプローチごとにカテゴライズし、効果検証します。インプレッション数を比較しながら、SNSでの効果的訴求パターンを構築し運用しました。

5-2. リード獲得に効果的なSEO施策

Webマーケティングで欠かせないのは、SEOです。紙の情報誌は信頼性はありますが、その影響力は流通経路に限定されます。一方検索ワードでの上位表示は、広報の資産になります。

しかも確度の高い検索ワードの上位表示は、あらゆるビジネスの必須のプロセスと言っても過言ではありません。例えば上位表示の競合ページを分析し、構成を考え、独自性を盛り込んでいきます。そうしてGoogleで上位に表示されたコンテンツは、リード獲得の土台となっていきました。

6. まとめ

ベンチャー企業にとって、新規事業は新たな収益源を作る重要なテーマです。そしてその新規事業のリードの獲得および新規受注、そして安定的な収益基盤の構築は簡単ではありません。

マーケットニーズや市場規模、商流を手探りで確かめながら、確信を掴む必要があります。今回ご紹介させて頂いた事例は、過去のベンチャー企業での新規事業の立ち上げです。会計業界というニッチな業界ではありますが、そのプロセスは他の業界に通じるものがあります。事実、その後の他業界でのプロジェクトで、同じような手法を使い、結果を生んだ事例が複数あります。

本ブログでは、今後もリアルなビジネス事例を情報発信していく予定です。

◆<新規事業の立ち上げ相談はお気軽に!>◆

「新しい事業を立ち上げたい」「従来の事業とシナジーのある新しい収益源を確立したい」。多くの経営者の方からそういった相談を受けています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!

「新しい事業を立ち上げたい」「従来の事業とシナジーのある新しい収益源を確立したい」。多くの経営者の方からそういった相談を受けています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。いろんなアイディアの交換から新しいビジネスの種が生まれるかも知れません。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!