理系学生のニーズが高い大きな理由は、IT人材需要の強さです。例えば、IT技術の急速な進歩や需要に対し、ITスキル人材の供給が追い付いていません。これは少子高齢化の影響もあり、2030年には最大79万人が不足すると予測されています。

ではIT人材の不足は、企業にどんな影響を及ぼすのでしょうか。現代の商品開発やサービス開発には、IT技術は欠かせないものです。例えばamazonやYouTubeなどのネットサービスは、IT技術の代表格です。また鉄道などの社会的インフラにも、IT技術は使われています。しかしIT人材が不足すると、こういったシステムの保守・運用が不十分になります。同時に、新しい商品開発やサービス開発も困難になります。

近年特に需要が高まっているのは、AI(人工知能)です。2025年10月29日、エヌビディアの時価総額が初めて約760兆円を超えました。これはAI用半導体における独占的強さを反映しています。最近頻発しているハッキング情報漏洩も大きな問題です。

本記事では、実際の新日鉄の採用活動事例を解説しています。具体的に理系学生がどのような考え方を持ち、行動するのか。そんなヒントが満載です。IT人材の卵である新卒の理系学生の採用に役立てて頂ければ幸いです。

Contents

1. 学生プログラマーが集結するベンチャー企業へ転職

企業のビジネスの第一線で自己研鑽する学生達

1-1. インターネット草創期の躍動

リクルートで10年働いた後、その編集ノウハウを活かせる仕事をしたいと考えていました。また日本初の情報誌を自分の手で創刊したいと考えていました。そこで同期が立ち上げたインターンシップのベンチャー企業に入社しました。

この企業に惹かれたのは、「学生プログラマーを企業に派遣する」というユニークなビジネスモデルです。またこのベンチャーには、慶応義塾大学と共同で検索エンジンを開発した実績もありました。

当時この企業には、パソコン通信で知り合った優秀学生プログラマーが集結していました。例えば幹部の一人は、筑波大学で有名な学生プログラマーでした。また当時急速に存在感を増していた慶応義塾大学SFCの学生も多数集まっていました。米スタンフォード大学をモデルにしたSFCは、当時に日本のインターネット分野を牽引する勢いがあったのは事実です。入学直後からHTMLを教えるそのキャンパスには、学生プログラマーも多く、重点攻略校でした。

1-2. 理系学生を増やす情報誌を創刊

そのベンチャー企業の売上は、派遣先企業の学生の稼働数と比例しました。つまりより多くの理系学生を登録してもらうことが、経営の至上命題でした。創業期は、パソコン通信のコミュニティ経由で優秀なプログラマーが集まってきました。しかし、それにも限界があります。もっと世の学生に、ビジネスインターンの存在を知ってもらう必要がありました。

そこで、新しい情報誌を創刊することを決定しました。コンセプトは、『学生が元気になれば、日本が元気になる。』です。アメリカのように学生がどんどんビジネスの現場に飛び込み、自己研鑽するシーンを伝播させたい。そのような考えで、フリーペーパーを作る意気込みでした。またリクルートで培った求人広告や編集の経験が活きる確信がありました。

1-3. 学生編集部を創設

学生の手にいかに渡るかという流通ルートの確立も重要なテーマだった

まず最初に、フリーペーパーを作成するための学生編集部を創設しました。担当する仕事は、編集企画とデザイン、流通です。メンバーは、ターゲット大学の学生で構成し、フリーペーパー納品後に大学に設置するミッションも担ってもらいました。

この学生編集部が、のちに学生マーケティング部隊に発展し、新日本製鐵株式会社の新卒採用ホームページに繋がっていくのです。「学生のことは、学生が一番よく知っている」ーその真理を証明する機会が次々と誕生しました。応募してくれる学生は皆危機意識が高く、知的好奇心旺盛で行動力のあるタイプが揃っていました。

2. 新卒ホームページ営業部隊を創設

ビジネスの現場で活躍するビジネスインターンシップの学生

2-1. ある理系学生の一言がキッカケに

学生のパワーを生かして、新サービスを立ち上げたい。例えば、理系学生のニーズと企業の採用ニーズを満たせないか。そんなことを考えていた時、ある理系学生の一言が転機になりました。

「会社の採用ホームページって、僕らの知りたいことが載ってないんですよね」

彼は、早稲田大学の大学院で化学を専攻している学生でした。たまたまインターンシップ現場の取材後の雑談で、そんな言葉が出てきました。例えば新卒の就職活動では、様々な活動ポイントがあります。そして就活準備期間では、業界研究や企業研究でホームページをチェックします。しかし肝心のホームページに、自分達の知りたい情報がないケースが多いというのです。

この言葉から、多くの企業ホームページの採用ページには、かなりの課題があると感じました。そして登録している理系学生の生の声を集めて提案する価値があるのではないかと考えました。

2-2. 学生営業部隊を創設

そこで理系学生を採用したいターゲット企業にアプローチし、ホームぺージを営業する部隊を立ち上げました。私自身はリクルート在籍時は制作職で、営業経験は全くありませんでした。しかし、現場で数多くの優秀な営業マンの実務を直に目撃してきました。またコンペでの勝率が高かったため、実は営業活動をしてみたいという好奇心もあったのです。

この学生営業部隊では、営業のあらゆることを行いました。具体的には営業リストの作成、アポ取り、営業企画書の作成、プレゼンなどです。もちろん営業には全て私が同行しましたが、できるだけ学生がトークができるようにし教育もしました。営業部の部屋で、夜遅くまでロープレをしたのは良い思い出です。

例えば私が営業対象の会社の人事課長役になり、ロープレをします。その時出てきた効果的なフレーズを全て書き止め、日々ブラッシュアップしていきます。そうすることで、精度の高いトークスクリプトが完成しました。そんな時、コンペ参加のお話が舞い込んだのです。

3. コンペに勝った理由とは

新日鉄新卒採用ホームページのコンペのアプローチはかなり異色だった

3-1. 大手広告代理店も参戦

日本を代表する一流企業だけあって、コンペに参加する企業の顔ぶれは豪華でした。その中には、誰もが知る超有名大手広告代理店もいました。当初は意気込んいたものの、競合企業の顔ぶれに気圧されていたのは事実です。

コンペに参加している企業は全て、優秀なプランナーとコピーライター、Webデザイナーを擁しています。こちらの陣営は、ディレクターの私一人と外注先のWebプロダクション、そして学生です。競馬に例えると、万馬券レベルですね。しかし私達には、秘策がありました。それは、彼らが決してマネできない内容のものでした。

3-2. プレゼン開始時に役員の顔が曇る

コンペ当日、私達のチームは私と学生2人だけでした。学生は早稲田大学と東京工業大学の大学院生です。部屋に入った時、目の前には担当の人事マネージャーだけでなく、役員と思われる方もいらっしゃいました。そして全員にプリントアウトした企画書をお配りし、プレゼンがスタートしました。最初に会社の概要を説明し、企画のコンセプトの説明に入りました。

「まず最初に、現在の御社の新卒採用ホームページの現状についてお話させて頂きたいと思います。ターゲット学生である東大、早慶、旧七帝大クラスの理系学生がどう感じているか。弊社の登録学生に、アンケートを取りました。そのフレーズを今から申し上げます。名門企業、歴史、プライドが高そう、面白みがない、ダサい、固いイメージ…。」

役員の顔が、みるみる曇っていきました。おそらく、コンペでこんな辛辣な言葉を言われたことはなかったのではないでしょうか。しかも相手は天下の新日鉄です。しかし私達は、この現状を踏まえた解決策を用意していました。

3-3. ターゲット学生ならではの言葉とは

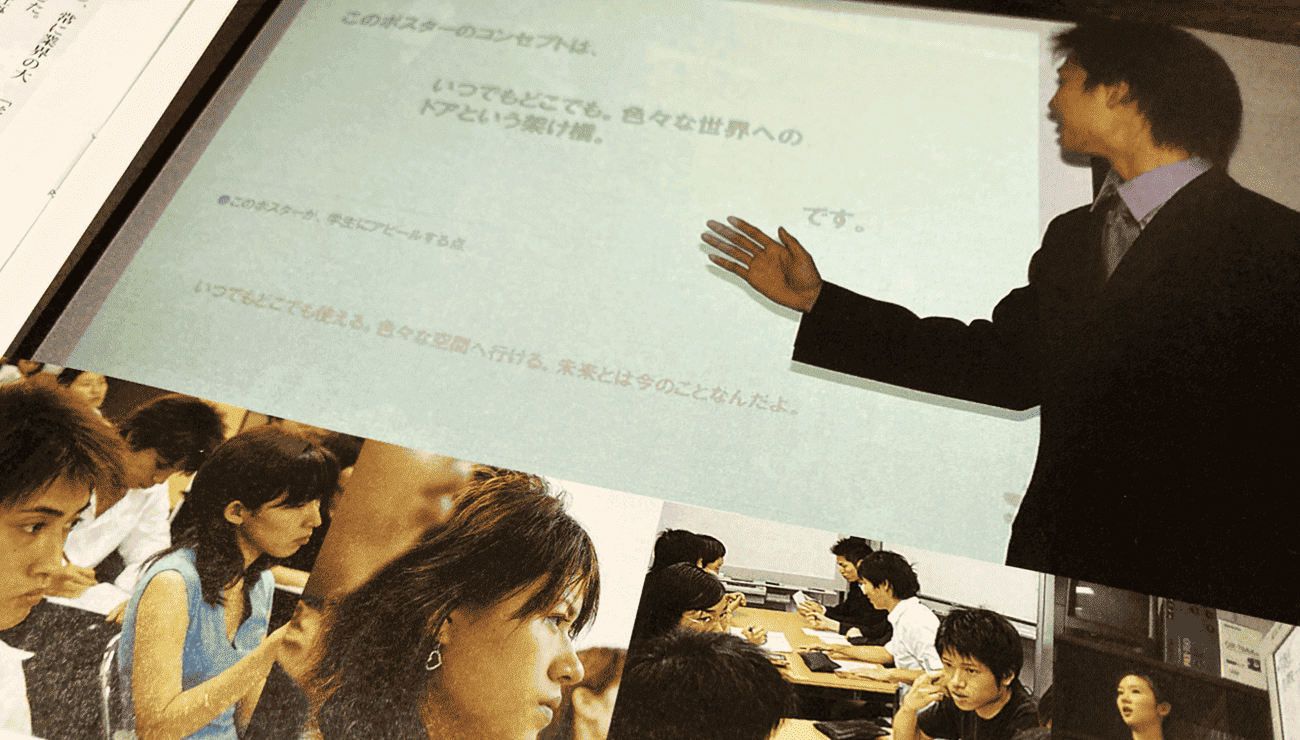

ここからは、学生の登場です。予め準備したトークをゆっくり噛みしめながらプレゼンします。

「私達は、新日鉄の新卒採用ホームページをより魅力的にするにはどうしたらいいのか徹底的に議論しました。その結果、導き出されたキーワードは”楽しさ”と”ビジュアル”です。そして理系の学生には、その楽しさの向こう側に科学的要素を盛り込むとより効果的です」

ここで、先方の顔色が変わりました。先ほどの困惑した表情から、一転して好奇心に満ちた眼差しを感じました。

「今回ご提案したい企画が、2つあります。それは『クイズでわかる新日鉄』と『動画で見る新日鉄』です。そのイメージ案を本日お持ちしましたので、それをご説明します」

そこから早稲田と東工大の2人の大学院生は、クイズの構成案と新日鉄の高炉など設備の技術力の高さと雄大さを訴求点を解説しました。その感触は良好で、密かに「これはいけるかも」という期待が膨らみました。

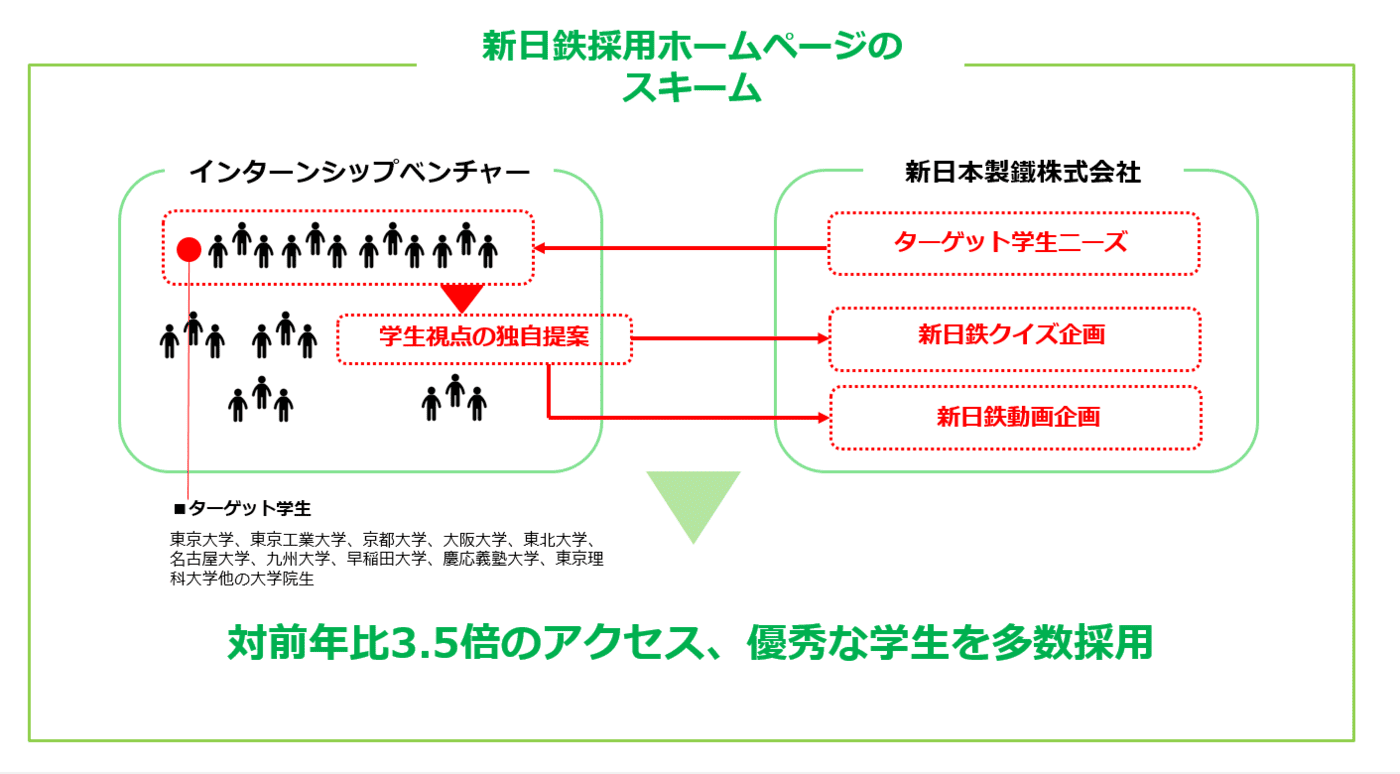

4. アクセスは3.5倍へ!優秀な学生が多数内定

ターゲット学生の声をできるだけ反映させた新卒採用ホームページが無事完成しました。公開直後からアクセスは飛躍的に伸び、対前年比3.5倍になりました。その結果、エントリー学生数も大幅に増加し、内定者の質と数も先方に満足頂けました。

この新日鉄の新卒採用ホームページプロジェクトは、大きなノウハウになりました。例えば『クイズでわかる新日鉄』では、総務部の女性社員に登場頂きました。東急ハンズで買ってきた〇と✕のプラカードでポーズをとってもらい、テレビのような演出を行いました。またクイズの内容も元素記号や化学方程式など、専門性の高い内容を意図的に盛り込みました。

このように全面リニューアルしたことで、応募者の質も大きく変わりました。採用担当者の方から、「昨年と比べると応募者の質問のレベルが全く違う。意識も相当高い」というフィードバックを頂きました。新日鉄という企業本体は同じです。しかしコミュニケーションデザインの変化がこんなに人流を変えるのかと思いました。

5. まとめ

新日鉄の新卒採用ホームプロジェクトは、学生営業部隊の試金石になりました。なぜなら、そのビジネスモデルは自分達の強みを一番生かせるからです。

つまり、自分達と同じ学生をカテゴライズし、その分野をターゲットにしている企業とマッチングを図るのです。新日鉄の場合は、上位校のの理系の大学院生でした。それ以外にも、体育会系、マーケティング系などいろんな分野があります。

ただ理系の学生は、一般的にニーズが高いように感じます。近年は研究室から従来にパイプに乗ってメーカー就職しない学生も増えています。例えば、外資系コンサルティング会社への就職はその象徴的現象ですね。

いずれにしても、ターゲット層のリアルなニーズをいかに把握し、それをクリエイティブに落とし込めるかが勝負所です。そしてこのクリエイティブには、検索ワードを施工するSEO技術が必要不可欠です。また同時に、PDCAを回る継続的改善行動も求められます。

◆採用ホームページの相談はお気軽に!◆

「優秀な人材が採用できるホームページを作りたい」「自前でITエンジニアを採用できるようにしたい」。多くの経営者の方からそういった相談を受けています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。求人広告費や人材紹介費のコストを削減しませんか。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!

「優秀な人材が採用できるホームページを作りたい」「自前でITエンジニアを採用できるようにしたい」。多くの経営者の方からそういった相談を受けています。まずはGoogle Meetで軽く雑談でもしてみませんか。求人広告費や人材紹介費のコストを削減しませんか。ご質問・ご相談はこちらから宜しく御願いします!