空き地の活用事例とは?収益構造や成功のポイントも解説!

空き地の有効活用には、建物を建てるだけでなく、長期的な収益性を意識した計画が大切です。なぜなら、活用の方法によって収入と支出のバランスは大きく変わってくるからです。結果として、どのような収益構造を設計するかが成功の分かれ目になります。

例えばアパートや駐車場経営の場合、立地条件や賃料単価を正確に見積もることで、安定した収益を確保できます。ただし、建築費や初期コストは大きな負担になります。そのため、これらは投資回収のシミュレーションが必要です。また賃貸事業では退去時コストが意外に高くつく場合もあり、収益性を下げる要因になる可能性があります。

空き地の活用は、ビジネスモデルごとに収益構造とリスクを考慮する必要があります。そこで本記事では、その手法ごとの収益構造とリスクについて解説します。ぜひ、ご活用頂ければ幸いです。

1. 日本における空き地活用の現状

1-1. 世帯が所有する空き地は過去10年間で1.4倍に

人口減少が続く日本において、空き地は増加傾向にあります。特に世帯が所有する空き地は、過去10年間で1.4倍に増加しました。これは300km²に達し、総資産額は3兆円950憶円に及ぶと考えられています。

また土地基本調査の特別集計によると、世帯の所有する宅地に占める空き地の件数の割合は、都心から50km圏内の郊外部でも高くなっています。これは小さな敷地単位で、「都市のスポンジ化」が進行しているのです。同時に社会問題化している空き家の整理が空き地の発生に繋がることを想定すると、空き地の増加は重要な課題となっています。

1-2. 空き地の問題点とは

空き地は通常、適切な管理が行われていません。そのために、草木が生え放題になり、落ち葉が散乱することがあります。また害虫の発生や不法投棄、火災のリスクもあります。

<草木の生え放題は害虫発生や売却価値低下に>

適切に管理されていない空き地では、よく雑草や草木が伸び放題になることがあります。そういった空き地では、ゴキブリやダニなどの害虫が発生する可能性があります。またそういった状態は、見た目の印象が良くありません。その結果、その土地の売却価格が低下するリスクがあります。

<たばこや空き缶のポイ捨てが発生する>

空き地でよくあるのが、空き缶やガムの包み紙、たばこの吸殻などのポイ捨てです。これは都心部でも、夜間人の目につきにくい場所や道路沿いの空き地で発生します。またその状態が進むと、荒廃地化が進み、使えなくなったテレビなどの不法投棄のリスクもあります。

1-3. 空き家・空き地問題への対策

<国土交通省の取り組み>

国土交通省では、2017年1月から「空き地等の新たな活用に関する検討会」が開催されました。そこでは、施策の今後の方向性と具体的施策が進められました。同年6月の検討会とりまとめにおいては、「実態把握推進」や「活用の枠組みの構築」、「先進的事例の積み上げ」が提案されました。この先進事例においては、空き地を資源とみなし、活用への取り組みが広がる事例集として整理されています。また2018年には「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立しました。この法律では、所有者不明土地に対する新たな制度が創設されました。

<法整備の強化>

2014年に「空家等対策特別措置法」が制定されました。また2023年にはこの法律が改正され、空き家の解体や活用、適切な管理を推進するための措置が強化されました。これにより、例えば管理不全な空き家は指導や勧告の対象となります。また特定空き家に認定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる場合があります。

<自治体による活用事例の推進>

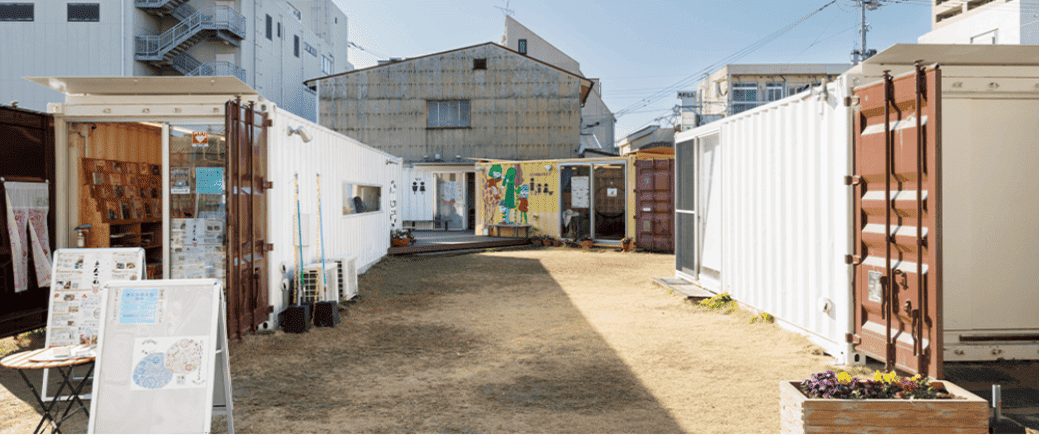

自治体によっては、空き地をイベントスペースとして活用する事例があります。また区画整理で先行して取得した土地にコンテナを設置し、時間貸しする事例もあります。佐賀市の場合、空き地にコンテナ図書館や芝生広場を設け、地域の活性化に成功しています。

2. 空き地の活用事例

2-1. アパート・マンション経営

ここでは、実際の空き地の活用事例の経営のポイントを解説します。

<収益構造>

アパート・マンション経営における主な収入項目は、家賃や共益費、礼金・更新料、駐車場収入などです。また支出項目は、管理委託費や修繕費、固定資産税、保険料などになります。収益性を示す指標としては、実質利回り(ネット利回り)があります。これは、以下の数式で算出されます。

・実質利回り=(年間家賃収入ー年間経費)÷物件価格×100

<成功のポイントとリスク>

成功する収益物件の経営ポイントは、空室率を上げる施策が重要です。具体的には、立地の選定やリフォーム、家賃の適正化などがあります。例えば電動キックボードを設置すると入居者の利便性が向上します。その結果、入居率が向上した事例があります。また長期修繕計画を立て、管理会社との契約内容の精査も重要なポイントです。特に所有物件の条件が良いのに、管理費用が高い場合は注意が必要です。物件に集客力がある場合、コストの低い管理会社への変更も検討する余地があります。

2-2. 戸建て賃貸経営

<収益構造>

戸建てのメインターゲットは、ファミリー層です。また駐車場や庭などがあると、アパートよりも高い家賃設定が可能です。主な収入項目は、家賃と礼金・更新料、駐車場収入などです。また支出項目は、ローンの返済や固定資産税、修繕やリフォーム費用、保険料などがあります。また管理会社に管理を御願いする場合、管理費がかかります。戸建て賃貸は入居者が自主管理する部分が多いため、アパートより管理コストは低めになる傾向があります。

<成功のポイントとリスク>

戸建て賃貸経営を成功させるには、学校や商業施設、駅などの近くの立地が重要です。また入居に長く使ってもらうために、使いやすい間取りや駐車場・駐輪場の整備も検討しましょう。意外と忘れがちなのが、退去後のリフォーム費用です。これは事前に積み立てておくことを、おススメします。また戸建て賃貸経営の場合、売却もできます。例えば電動キックボードを設置した場合、不動産価値が上がるので、売却額がUPする効果があります。

2-3. コンビニ経営

<収益構造>

コンビニ経営の多くは、フランチャイズ契約です。その主な収入項目は、店舗の売上です。一方支出項目は、ロイヤリティといわれる本部への支払いです。この金額は契約によって異なりますが、一般的には売上や粗利の30~50%前後です。最終的なオーナーの取り分は、以下になります。

・オーナーの取り分=売上‐仕入れ―ロイヤリティ―人件費

<成功のポイントとリスク>

コンビニ経営の成功のポイントで一番重要なのは、立地選びです。例えば駅前や大通り沿い、オフィス街の近くなど、人通りの多い場所は売上に直結します。また安定したアルバイトの確保も見逃せません。人手不足が叫ばれる中、人材確保はコンビニ経営の重要なテーマです。本部との関係性も上手に経営する要素です。ロイヤリティの体系の理解だけでなく、販促施策の理解や人材採用の成功事例の共有などがあります。

リスクとして挙げられるのは、利益率の低さや長時間労働、競合リスクなどがあります。例えば競合リスクとは、近所に新しいコンビニが開店すると、売上が大幅に減少する可能性があります。

2-4. 駐車場経営

都心部では駐車料金が高い駐車場経営

<収益構造>

駐車場経営は、空き地活用の代表的な手法です。少額で始められる反面、立地や運営方法によっては大きな収益が見込めます。収入項目としては、コインパーキングの場合は時間貸し収入があります。また月極駐車場の場合、月額固定料金があります。付帯収入としては、自販機設置料や広告掲載料、EVスタンドの輸入などがあります。近年は車人口の減少を受けて、駐車場に電動キックボードを設置する事例が増えています。

支出項目としては、初期投資としてゲートの設置やアスファルト塗装、区画線、精算機などがかかります。また維持管理費として、精算機のメンテナンスや清掃費、保険料がかかります。また外部管理会社へ委託する場合、運営委託費がかかります。コインパーキングの場合、賃料収入の5~10%前後程度になります。

<成功のポイントとリスク>

駐車場経営は、駅前や病院、大学、商業施設近くのエリアは集客力があり、稼働率が高くなる傾向があります。ただそういった場所は当然競争が激しく、料金設定や付帯サービスなので差別化を図る必要があります。例えば稼働率を上げる工夫としては、時間貸しと月極を組み合わせることで安定性と収益性を両立できます。また時間帯で金額を変動させるといった柔軟な料金設定も効果的です。

2-5. コンテナハウス

<収益構造>

コンテナハウスは、低コストでできる収益性の高い不動産活用方法です。具体的には、簡易宿泊施設やオフィス、店舗に利用されています。主な収入項目は、住宅や宿泊施設の場合は賃料、事務所や店舗は月極賃料になります。一方支出項目としては、土地の固定資産税や減価償却費、維持管理費、管理委託費などになります。コンテナハウスの鉄製なので、耐用年数が短めになるのが特徴です。

<成功のポイントとリスク>

コンテナハウスの運用で成功させるポイントは、立地と需要分析、断熱・耐火性、内装や外観、SNSの活用などがあります。近年は、短期賃貸や宿泊用のコンテナハウスの需要が高まっています。コンテナハウスは、約6メートル1台で作ることができます。例えば、森の中に建てて秘密基地のような車から直通のお洒落な別荘も可能です。今人気のキャンプやグランピングと相性が良いのも大きなメリットです。

運用リスクとしては、用途や地域によって建築確認申請が必要になります。都市計画法や消防法の確認も必要です。またコンテナハウスは鉄製が多く、錆や結露に弱いという特性があります。対処法としては、定期的なチェックとメンテナンスが大切です。

空室も運用上の大きなリスクです。一般住宅と比べるとまだ利用者は限定されるため、価格訴求や外観・内観のデザイン性での差別化が必要になります。

2-6. 地域貢献もできるレンタル農園

レンタル農園は地代だけでなく、地域コミュニティにも貢献できる

<収益構造>

空き地の活用事例として、最近注目されているのがレンタル農園です。収入項目としては、借上賃料があります。これは、区画割りして市民農園として貸し出した時に発生する金額から受け取ります。また借上賃料は、借地の相場地代より高く設定されています。そのため、一定の収益が期待できる土地活用として期待されています。支出項目としては、初回手数料やロッカー代などがあります。

<成功のポイントとリスク>

利用者はファミリー層が多いことから、近くに住宅街があるエリアが望ましいです。空き区画が多い状態では雑草が生えやすく、利用者が増えにくい可能性があります。

3. 空き地を活用しないデメリット

3-1. 固定資産税と都市計画税がかかる

空き地には、毎年固定資産税と都市計画税がかかります。ここで知っておきたいのは、空き地に戸建住宅や共同住宅を建てると、固定資産税が安くなるというメリットです。今回ご紹介した空き地の活用事例ごとに、収益性だけでなく、固定資産税の変動を事前に確認することをおススメします。

3-2. 近隣トラブルになるリスクも

先述した通り、空き地を放置しておくと、雑草や草木が生えることがあります。その結果害虫が発生し、他の家庭のお庭や家庭菜園に迷惑を及ぼす可能性があります。また使っていない土地と思われ、ペットのトイレ代わりや、子どもが勝手に入ってケガをするリスクもあります。

4. まとめ

空き地の活用においては、ニーズや事例を研究するだけでなく、他にも注意すべきポイントがあります。例えば、その空き地があるエリアの法規制や市街化区域、用途地域などです。また建物を建てる場合、容積率や建ぺい率も確認する必要があります。

ただ一番重要なのは、ご自身の空き地活用の目的です。例えば、潤沢な資金があり、高収益で長期運用したいと方もいれば、初期投資を抑え、手間もかけたくないとう方もいます。また相続対策だったり、期間限定の土地活用の場合もあります。

まずはどんな選択肢があるのか、その中から自分にピッタリの空き地の活用方法を検討するのが良いでしょう。そのために、本記事をご活用頂ければ幸いです。

不動産投資全般については、『不動産投資とは?実質利回りの重要さや不動産投資ローンも解説』で解説しています。こちらも、是非参考にして下さい!

◆<空いてるスペースを収入に変えませんか>◆

近年、街中でよく見かける電動キックボード。その設置場所を提供するだけで、毎月固定の収入が入ってきます。賃料の価格は場所で変わります。金額の目安は1台あたり1,500円~5,000円です。仮に1台2,500円で4台置ければ、毎月1万円の収入になります。しかも設置費用や維持費は一切かかりません。少しでもご興味があれば、まずはお気軽にこちらのページ下のコンタクトフォームからお問い合わせ下さい。